스타벅스 '카공족' 제재 후 무엇이 달라졌나?

"오전 11시에 와서 밤 10시까지 머물고, 짐을 두고 잠깐 근처에서 밥을 먹고 오기도 해요."

지난 15일 저녁, 서울 강남의 한 스타벅스 매장에서 만난 수험생은 수능을 준비하며 하루 대부분을 카페에서 보낸다고 말했다.

그는 "독서실이나 스터디카페는 너무 조용해서 책장 넘기는 소리도 신경 쓰이지만, 카페는 개방적이고 백색소음이 있어 오히려 집중이 잘 된다"며 카페를 선호하는 이유를 설명했다.

이처럼 노트북과 책을 펼쳐놓고 장시간 머무는 이른바 '카공족'은 스타벅스 매장 곳곳에서 쉽게 볼 수 있다.

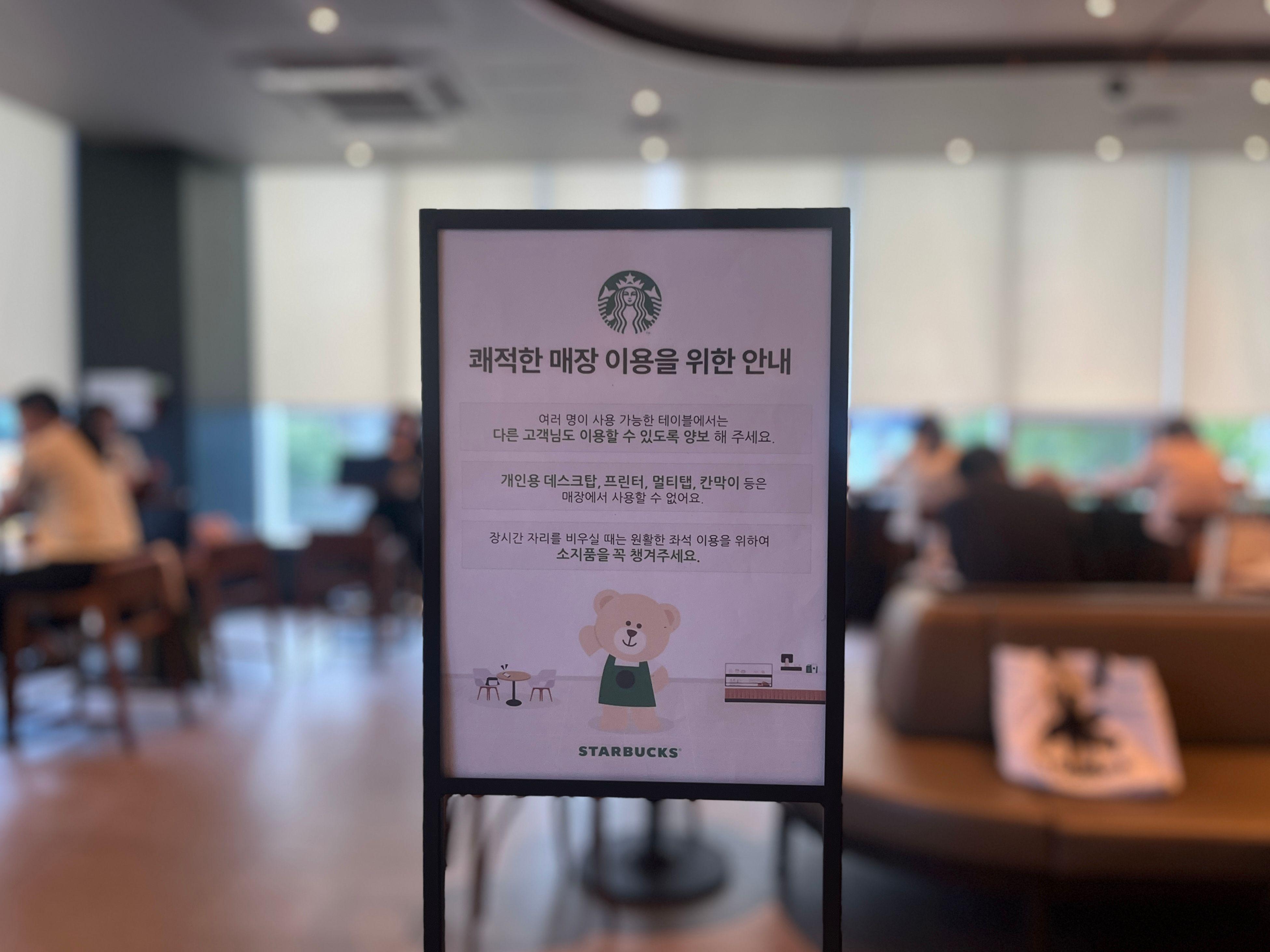

그러나 스타벅스는 이달 초 데스크탑 컴퓨터, 프린터, 칸막이, 멀티탭 등 부피가 큰 장비의 반입을 제한하며, 장시간 자리를 비우지 않고, 여러 명이 함께 쓰는 테이블은 양보하도록 권고하는 지침을 전국 매장에 도입했다.

최근 방문한 강남의 스타벅스 매장에선 프린터나 칸막이 같은 장비는 보이지 않았지만, 짐만 두고 자리를 비우거나 장시간 머무는 고객들은 쉽게 볼 수 있었다.

스타벅스 코리아는 권고 지침에 대해 "전체 카공족을 대상으로 한 것이 아니라, 일부 지나치게 장비를 설치하거나 장시간 자리를 비우는 등 다른 고객에게 불편을 주는 사례에 한정해 캠페인성으로 진행된 것"이라며 "해당 상황이 발생했을 때 쫓아내지 않으며 (지침에 대해) 안내하는 정도"라고 BBC에 밝혔다.

또한 실제로 큰 장비 사용은 드물지만, 온라인 커뮤니티를 통해 사진이 확산되면서 논란이 커졌다고도 설명했다.

'카공족'을 둘러싼 시선은 분분하다. 자리를 오래 점유해 회전율을 떨어뜨리는 '진상 고객'으로 보는 시각도 있지만, 장시간 앉아 있으면서 중간에 한 번씩 음료를 새로 주문하는 '충성 고객'으로 받아들이는 곳도 있다. 카페 간 경쟁이 치열한 한국에서 일부 매장은 이들을 겨냥한 전용 좌석을 마련하기도 했다.

'환영'부터 '제한'까지

서울 대치동에서 15년째 개인 카페를 운영해 온 현성주 씨는 과거 일부 손님의 무리한 자리 점유로 어려움을 겪은 적이 있다고 말했다.

"멀티탭 6구짜리 두 개를 가져와 노트북 두 대에 핸드폰까지 모두 충전하고, 자리를 붙여서 쓰시는 분이 있었어요. 그런데 주문은 아메리카노 한 잔뿐이고 하루 종일 계시더라고요. 솔직히 그런 경우엔 좀 불편하죠."

이런 사례가 반복되자 편의를 위해 열어뒀던 콘센트를 막아놨다.

그는 특히 임대료가 비싼 대치동의 위치 특성상 한 자리를 장시간 점유하면 카페 운영에 어려움이 있다고 토로했다.

다만 "백 명 중 두세 명 정도만 그런 극단적인 경우고, 대부분은 매너 있게 이용한다"며 "장시간 이용하면 음료를 한 번 더 시키고 나가시는 분들도 있는데, 그런 분들은 전혀 불편하지 않다"고 덧붙였다.

한편 전주에서 개인 카페를 운영하는 김정환(가명) 씨는 '노스터디존'을 운영하고 있다. 과거 일부 손님들이 두 명이 와서 열 명이 앉을 자리를 장시간 점유하며 공부하는 일이 반복되자 내린 결정이다.

"중간에 밥 먹고 다시 와서 7~8시간씩 앉아 있더라고요. 공지를 했는데도 잘 지켜지지 않아서 결국 '이곳은 공부하러 오는 곳이 아니라 대화를 나누는 공간'이라고 직접 안내했어요."

이후 그는 공부 목적으로 방문하는 손님에 한해 2시간 제한 규칙을 도입했다. 단순히 차를 마시는 손님에게는 해당되지 않지만, 공부를 하는 경우에만 시간 제한이 적용된다.

그는 "손님 간 충돌이 생기지 않도록 사전에 기준을 마련했다"고 전했다.

매장마다 대응 방식이 다르듯이 카페 이용객들 역시 카공족을 바라보는 시선은 엇갈린다.

타인에게 방해만 주지 않는다면 카페에서 공부하는 사람들을 이해할 수 있다는 반응도 있는 반면 "카공족이 자리를 다 차지해 이용하기 어려웠다", "지나치게 조용한 분위기 때문에 눈치가 보여 편하게 대화하기 힘들었다"는 불만도 있었다.

이런 가운데 온라인상에서는 '카공족' 자체를 조롱하거나, 무조건적인 비난의 대상으로 삼는 분위기도 찾아볼 수 있었다.

한 네티즌은 "문제는 단순히 공부하는 행위 자체가 아니라, 장시간 자리를 점유하며 비용 부담 없이 머무르려는 일부 태도에 있다"며 "그런데 지금은 카페에서 공부 비슷한 행동만 해도 공격의 대상이 되는 분위기가 무섭다"고 말했다.

왜 '카공'을 하는 걸까?

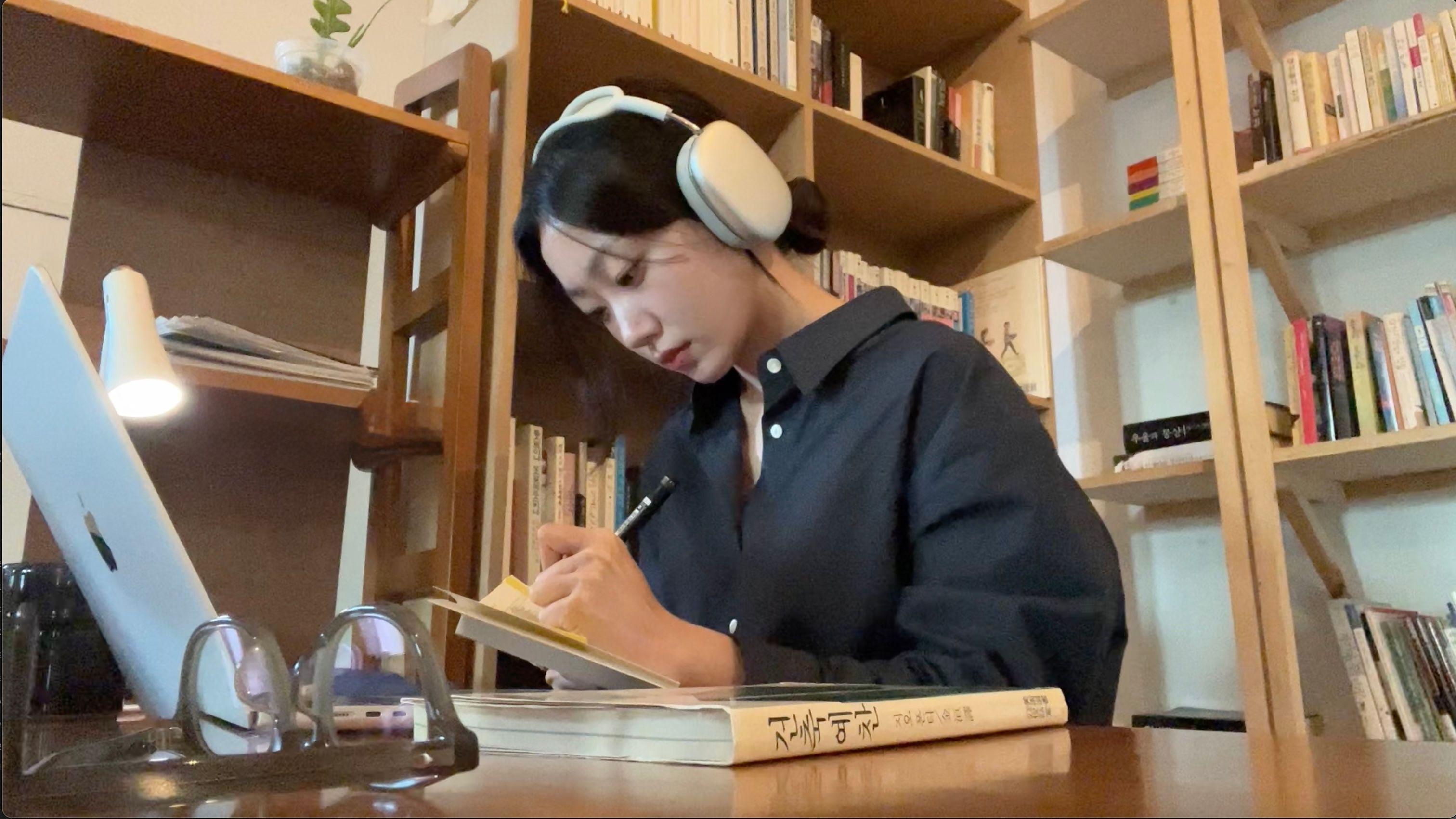

어떤 카공족에게 카페는 단순한 작업 공간을 넘어 마음을 붙일 수 있는 심리적 피난처이기도 하다.

29세 모유진 씨는 어린 시절 집에 혼자 남겨졌던 기억을 떠올리며 "집이 안전한 공간이 아니었다. 아빠와 작은 컨테이너에서 살았고, 가끔은 문을 걸어 잠근 채 나를 두고 나가기도 했다"고 BBC에 말했다.

그는 성인이 된 지금도 가끔 혼자 있는 것이 불안해 아침이면 카페로 향한다. 도서관이나 스터디카페도 시도해봤지만 "너무 조용해서 숨도 제대로 못 쉬겠다"며 결국 적당한 소음과 자유로운 분위기의 카페를 찾는다.

이후 그는 자신처럼 머무를 공간이 필요한 사람들을 위해 1년간 자립준비청년 카페를 직접 운영하기도 했다.

20년 넘게 평생교육을 연구해온 최라영 안산대학교 교수는 카공족을 "우리 사회가 만들어낸 청년문화의 한 단면"이라고 진단했다.

최 교수는 특히 한국 사회의 교육열이 이 문화를 만들어낸 배경이라고 분석하며 "대부분의 카공족은 취업준비생이나 학생일 가능성이 크다"고 말했다.

그는 "취업이나 학업에 대한 불안, 창문 없는 주거 환경, 마땅한 공부 공간의 부재 등이 이들을 카페로 이끌었을 수 있다"며 "어쩌면 공부할 장소조차 확보하기 어려운 사회적 구조 속에서 카페를 찾는 이들은 사회가 만들어낸 약자일 수 있다"고 강조했다.

그는 "타인에게 불편을 주지 않는 선에서 카공 문화를 받아들일 수 있는 기준과 공간이 함께 마련돼야 한다"고 제안했다.